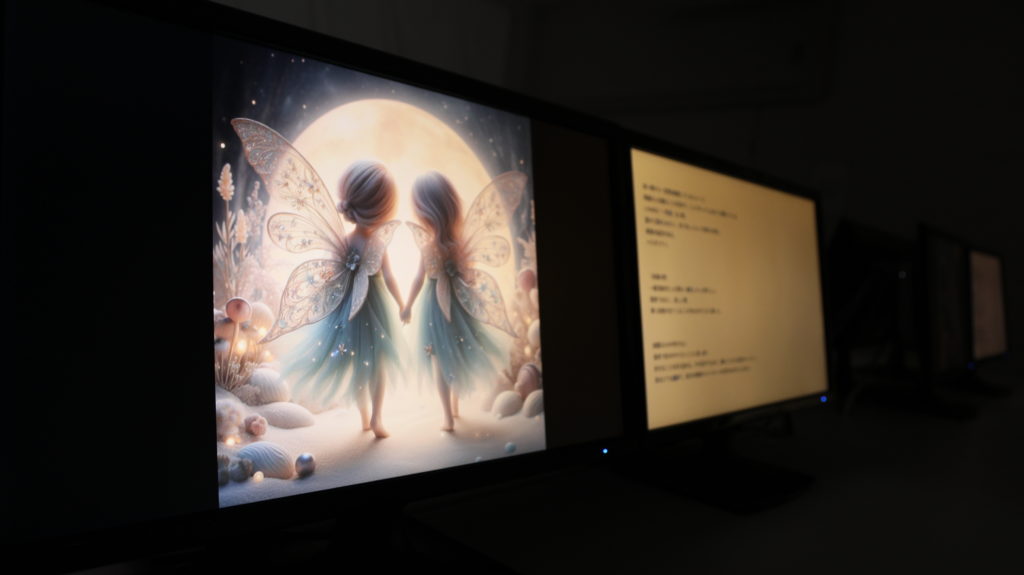

「夢」

作:本吉真歩

大学生活を振り返ると作品制作において意識はしていないが「人」をテーマにすることが多かった。

入学当初、コロナ禍で大学に行けず、オンラインで様々な人と繋がった。

他人と関わる中で、嫌われることを恐れて良い人を演じてきたが、気づけば深くまで繋がっている人はいない気がする。

Aさんに見せる自分とBさんに見せる自分は違う。多かれ少なかれ、誰にとっても同じ自分を見せることはないと感じる。

ふと、皆はどうなのだろう?と気になった。

対「私」用のAさんではなくその人だけの変わらないものを覗いてみたくなった。

私にとってそれは「夢」だった。夢はその人しか持ち得ないイメージだと思う。赤裸々に個々の様々な想いが反映され得る。

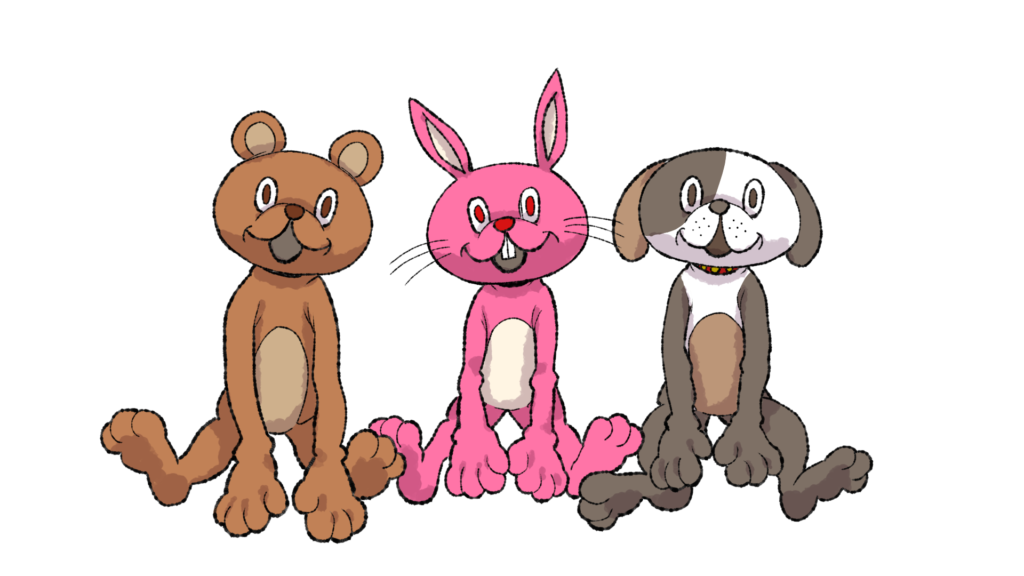

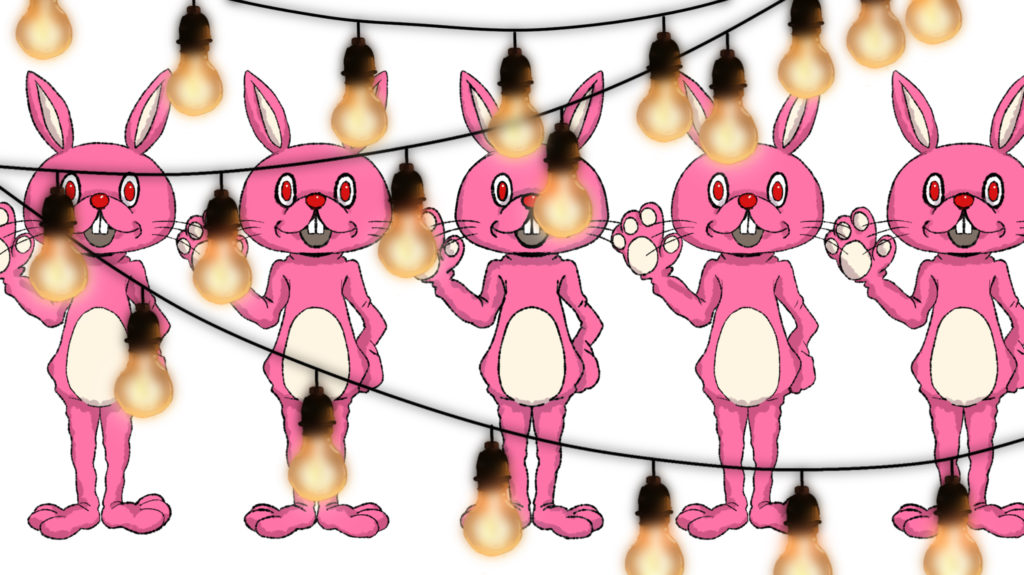

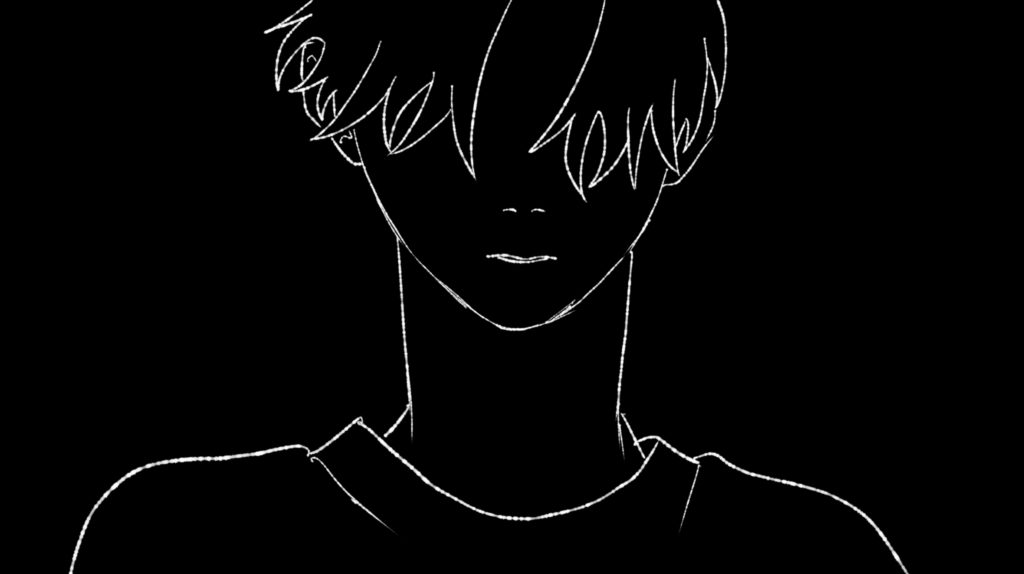

そこで、21年の生涯で特に関わってきた家族や友人、また自分自身に印象的だった夢についてのインタビューを行い、そのイメージの一部を生成AIで生成した。

生成AIは夢を見ない。だからこそ個人によって大きく異なる夢のイメージを生成AIというフィルターを通して、一つの視点から見ることができる。そのため、この作品ではみんなの夢のイメージを生成AIで表現することに決めた。

私の作品を通して、身近な人を捉え直すきっかけになれば幸いです。

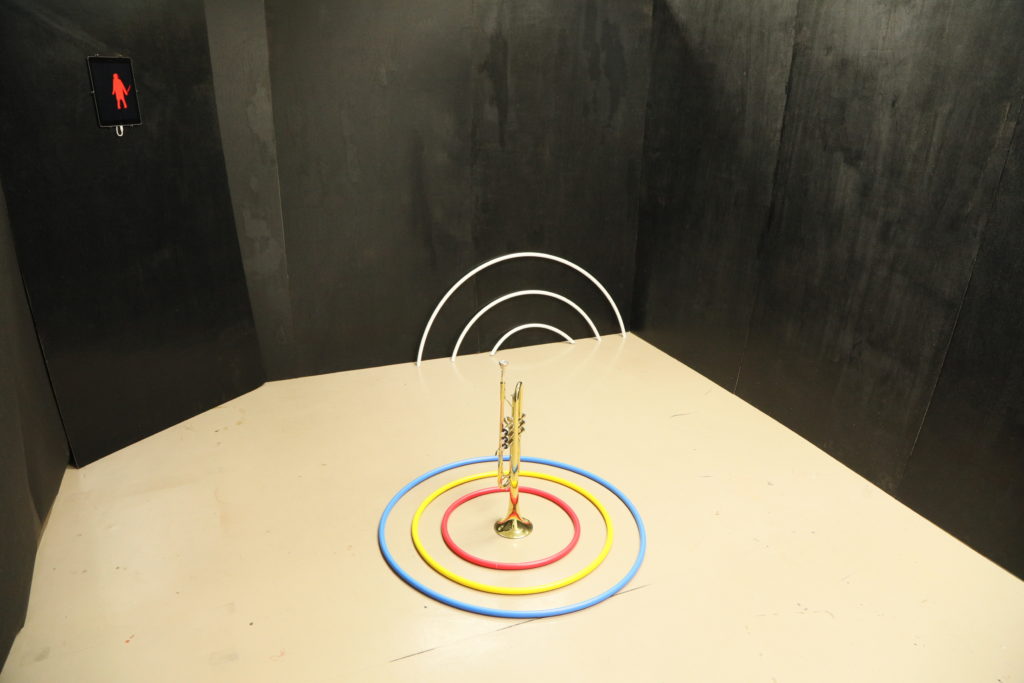

「アウラ(E)定義を基にした芸術作品」

作:大石優司

アウラ(E)は場、作品、鑑賞者間の相互作用によって創出される。

この作品群は、立体、映像作品から場へのインスタレーション的歩み寄りで場-作品間の相互作用を強め、アウラ(E)の増幅を試みたものである。

①浸透 フラフープとトランペットを用いたレディメイド作品である。

トランペットから放たれた波動のイメージが場に展開される。

②遠隔通信 2つのテニスプレイヤーのアニメーションを向かい合わせに配置した映像作品である。見えない球が行き来し、その弾道上が領域となり、場に展開される。

③浸透Ⅱ 半分に切断したフラフープを用いたレディメイド作品である。①浸透と異なり、斜め方向に角度のついた領域が場に展開される。

④ ネガ・フィールド フレームを用いた立体作品である。「フレームを解体し、裏返しにすれば外側が作品になる」というコンセプトである。フレームの内側を除いた展示室全体が領域である。

⑤隔絶項 鑑賞スペース外の空間に配置された作品であり、直接鑑賞できない。展示室の見取り図を配置することで作品の位置を示した。ベンヤミンの言う所の、アウラの「どれほど近くにあろうともある遠さを持った」状態を物理的に作り出し、アウラ(E)創出を試みた。